目次

作業報告書とは

作業報告書は、自身が担当した作業結果や進捗を記録し、報告するための書類です。

作業者しかわからない情報を上司や取引先へ伝え、問題点の共有や、解決に向けた対応決めなどに役立つ一方、書き方が人によってばらつきやすく、要点を抑えないと本来伝えたい内容がうまく伝わらなくなってしまう恐れもあるため、報告すべきポイントを意識して記録することが重要となります。

報告書の書くときのポイント

訪問先でのメンテナンス作業内容、社内でのプロジェクトの進捗報告など、作業報告書が使われる場面は様々ですが、作成時に共通して抑えておきたいポイントとしては以下のような内容があります。

| ①何についての報告か(件名) | 報告書を見る人が、何についての報告なのかを一目でわかる件名がベストです。 |

| ②誰が、いつ作業したか(担当者名と日時) | 作業にかかった時間も把握する必要がある場合は、忘れずに記載しましょう。 |

| ③作業内容・進捗状況 | 何の作業を行ったのか、簡潔に分かりやすく記入します。 引き続き対応が必要な場合は、「現時点で何が完了しているか」 「残っているタスクは何か」を整理しておきましょう。 |

| ④次のアクション・今後の予定 | 今回の作業結果を踏まえ、次回の作業予定を記載します。 複数回作業がある場合は、最終的な作業完了見込みやそこに至るまでの スケジュールもあると分かりやすいです。 |

作業やプロジェクトの引継ぎで、これまでの作業には携わっていない人が後から作業報告書を閲覧するケースもあります。「その時に見る人に伝わればいい」ではなく、誰がいつ見ても内容が分かる書き方となるよう心がけましょう。

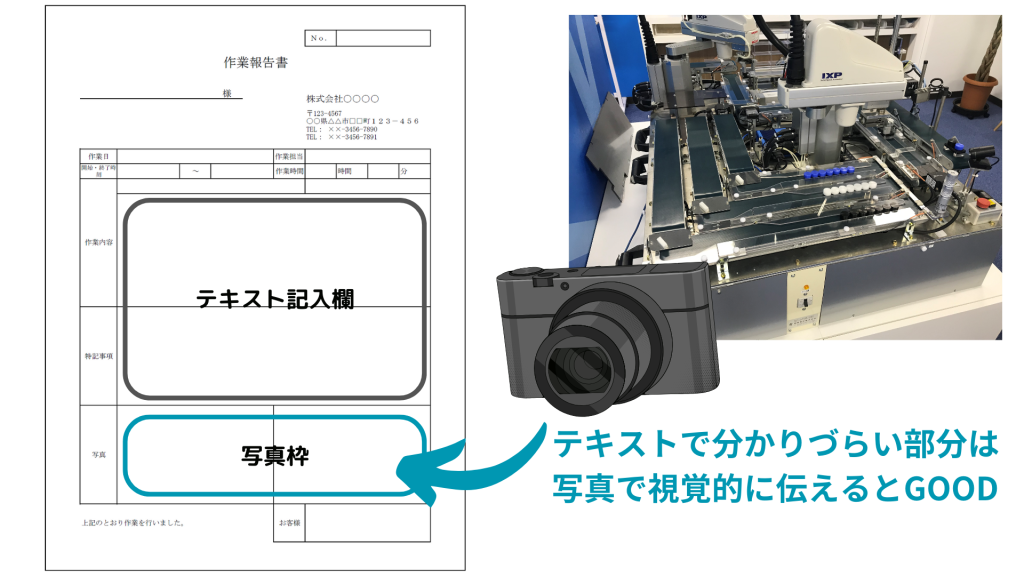

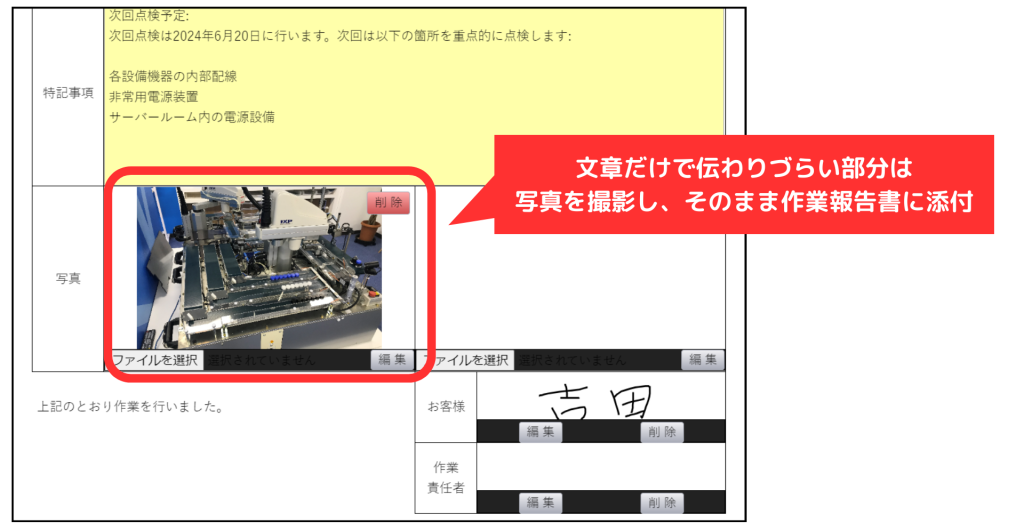

文章だけで伝わりづらい作業内容には、画像や写真を添えることで内容がよりわかりやすくなります。例えば製品や設備などの修理を行う場合、修理前と修理後の状態を写真に残しておくことで、どのような対応がなされたのかを視覚的に把握することができます。また対応後の写真は作業を行った証跡にもなるため、作業内容に対する信頼性の向上にもつながります。

作業報告書の記入例(工場内の電気系統の定期点検報告)

| 件名: プラント内電気・配線2024年5月度点検の実施報告 |

| 担当者名: 田中太郎 作業日時: 2024年5月20日 点検箇所: ①メイン配電盤 ②各部屋の分電盤 ③作業エリアのコンセント及び配線 ④緊急停止装置の配線 点検内容: ・メイン配電盤の電圧及び電流値の確認・各部屋の分電盤の状態確認及び異常発熱のチェック ・作業エリアのコンセントの接続状態及び負荷確認・照明設備の配線状態及び点灯確認 ・緊急停止装置の動作確認及び配線状態のチェック 点検結果: 本日、上記の点検を行いましたが、特に異常は見当たりませんでした。全ての設備は正常に動作し、配線にも損傷や異常な発熱などの問題は見られませんでした。 |

| 次回点検予定: 次回点検は2024年6月20日に行います。次回点検予定箇所は以下の通りです: ①各設備機器の内部配線 ②非常用電源装置 ③サーバールーム内の電源設備 |

作業報告書の電子化で実現できること

内容の伝わりやすさもさることながら、報告のスピード感や、過去記録管理も作業報告書では重要です。作業報告書を電子化することで、上司や取引先へ作業報告書を見てもらうまでの時間を短縮したり、過去記録の管理効率化を実現することができます。

離れた場所からでも内容を確認・承認できる

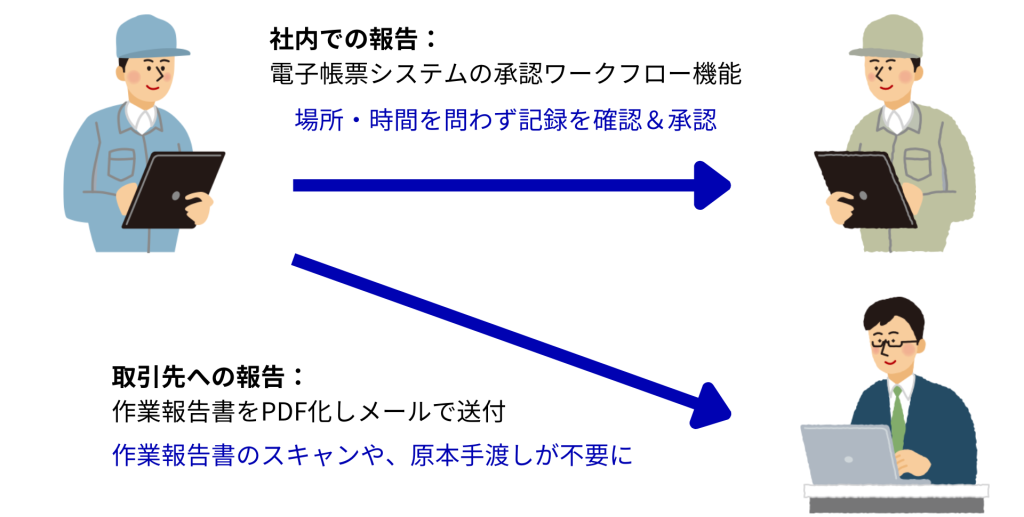

作業報告書が紙の場合、社内での報告時には紙の記録の提出が、取引先に対しては原本を作業完了時に渡したり、後からスキャンデータを送る作業が発生してしまいます。

作業報告書の電子化で、電子化システムに記録の承認機能がある場合は、社内での報告・承認がシステム上で完結できるようになります。担当者が作業報告書を作成・データ保存するのと同時に上司へ承認依頼のメールを自動で送信できるため、上司はリアルタイムに内容を確認し、状況を把握できるようになります。また、取引先へ報告書を提出する場合も、記録完了時にPDFを自動発行することで、紙の記録を都度スキャンする必要なく速やかに作業報告書を提出できます。

【関連記事】XC-Gate 承認ワークフロー機能のご紹介

【関連記事】XC-Gate PDF出力機能のご紹介

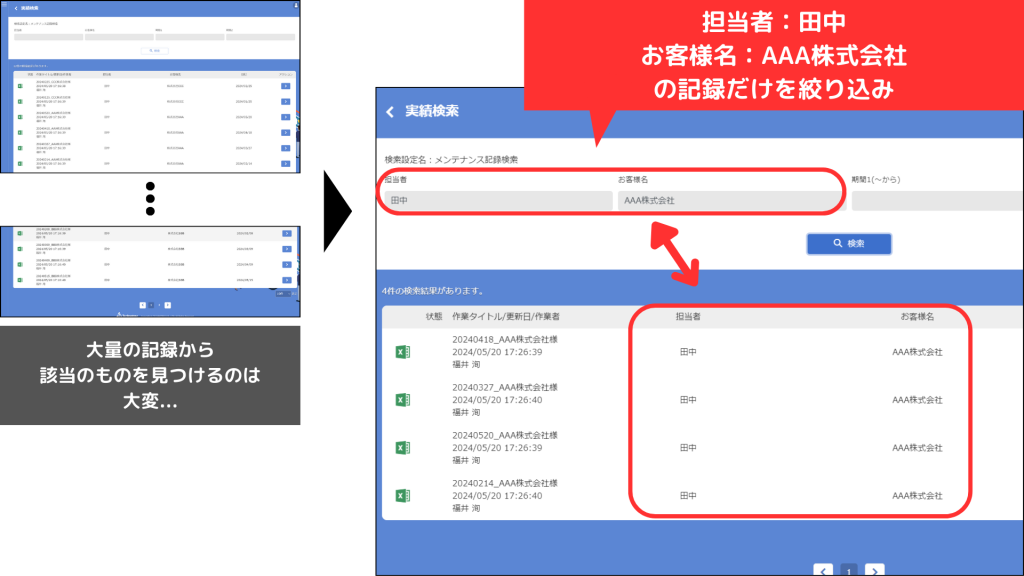

過去の作業内容をすぐに見つけられる

作業報告書をデータとして蓄積していくことで、必要な時に過去の記録をすぐに見つけて確認することができるようになります。例えば顧客へのサービスメンテナンスであれば、客先訪問前に前回の作業報告書をわざわざバインダーの中から探さなくてもPCやタブレット、スマートフォンなどから簡単に記録を閲覧し、作業の準備にかかる手間を減らすことにつながります。

また、紙の記録では担当者によってはきちんと保管がされておらず、他の人が作業を引き継ぐ場合に必要な情報が見つからないケースもありますが、電子化した作業報告書ではこのようなリスクも回避し、正しく情報を引き継ぐことができます。

写真の共有も簡単

先述の通り、作業報告書において写真は現場の状況をダイレクトに伝えられる一方、現場でカメラを使って写真撮影後、後から写真を印刷して報告書に貼り付ける手間が必要となります。電子化した作業報告書であれば、端末のカメラで撮影した写真をそのまま作業報告書に添付することができるので、余計な手間をかけず、現場で簡単に写真付きの作業報告書を作ることができるようになります。また、より正確な撮影時刻も残せるようになるので、後から記録を見返すときにも便利です。

まとめ

レ点チェックや数値を主に記入する帳票と比べ、作業報告書は作業内容を読む人へ正確に伝えるコミュニケーションツールとしての側面が大きく、内容も書く人によって大きく変わります。作業報告書を作成するときは、読む側の立場になって、どのように書けば伝わりやすいかを忘れずに意識しておきたいですね!

コメントを残す